Editor’s Comment

“디자인은 목적이 있는 표현이고, 만일 충분히 좋은 디자인이기만 하다면 훗날 예술이라 판정될 수도 있다.” 20세기의 거장 찰스 임스는 이렇게 말했습니다. 그리고 21세기 하이메 아욘은 이렇게 이야기하죠. “더 이상 제품디자인과 예술 사이에 명확한 경계란 없다.” 디자인과 예술 사이를 유영하는 정체불명의 오브제들. 이를 조명하는 전시 ‘U.F.O. : 예술과 디자인의 흐릿한 경계’가 2009년 NRW-포럼 뒤셀도르프에서 열렸습니다.

courtesy Vitra Design Museum, Weil am Rhein

ⓒ Marc Newson, photo: Thomas Dix

다큐멘터리 <마크 뉴슨: 어번 스페이스맨>의 한 대목. ‘록히드 라운지’를 앞에 두고, 마크 뉴슨은 다음과 같이 이야기한다. “의자라기보다는 사실 조각일 텐데, 의자란 이 작품이 탄생하기 위해 필요한 구실이라고나 할까요.” 의자의 형상을 빌어온 이 조각 앞에서 “과연 앉으면 편안합니까?”와 같은 질문은 무의미하다.

ⓒ NRW-Forum Düsseldorf

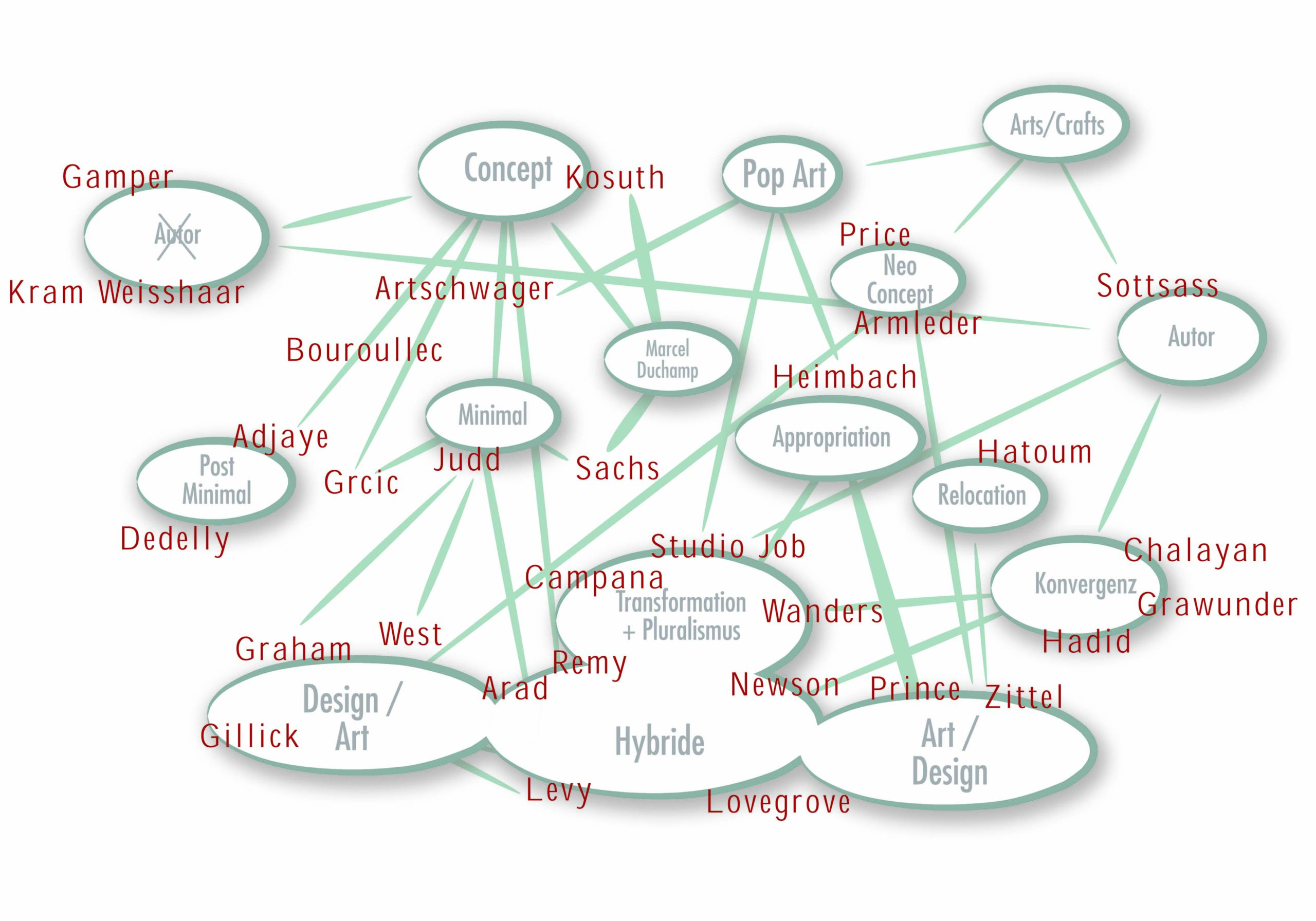

점차 더욱 모호해지는 디자인과 예술을 주제로 한 흥미로운 전시회가 개최된다. 5월 23일 NRW-포럼 뒤셀도르프에서 ‘U.F.O. : 예술과 디자인의 흐릿한 경계’가 개막했다. 마크 뉴슨, 론 아라드, 로스 러브그로브, 캄파나 형제, 부룰렉 형제, 자하 하디드 등 디자인-아트를 대표하는 대표적인 ‘거장’ 디자이너들과 더불어 스튜디오 욥, 크람/바이스하르 등 신예 디자이너들은 물론 도널드 저드, 프란츠 웨스트, 존 암리더와 같은 예술가들까지, 모두의 작품을 한자리에 망라했다.

courtesy Albion Gallery, London

courtesy Ross Lovegrove, Lovegrove Studio, London

courtesy Nilufar Gallery, Milano und Martino Gamper, London

photo: Åbäke

courtesy Sammlung Groninger Museum, Groningen

Foto: R. Kot, Brüssel

courtesy The Gallery Mourmans, Lanaken

“디자인은 목적이 있는 표현이고, 만일 충분히 좋은 디자인이기만 하다면 훗날 예술이라 판정될 수도 있다.” 20세기의 거장 찰스 임스의 말이다. 그리고 지금 하이메 아욘은 이렇게 이야기한다. “더 이상 제품디자인과 예술 사이에 명확한 경계란 없다.”

몇 십 년의 시차를 둔 이 두 개의 발언 사이, 한편으로 예술가들은 변화하는 조각의 기능을 탐색하고, 다른 한편으로 디자이너들은 스스로 ‘디자인’으로부터 거리를 두고, 차라리 조각에 가까운 디자인을 만들어내고 있다. 그러한 가운데 한때 명명백백했던 디자인과 예술 사이의 경계는 어느새 불분명해졌고, ‘디자인-아트’는 바로 이 불확실한 오브제를 지칭하는 명칭이 되었다.

courtesy Sammlung Paul Maenz, Berlin

ⓒ VG Bild-Kunst, Bonn 2009

courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zürich

courtesy JGM.Galerie, Paris

courtesy Monika Sprüth Philomene Magers, Berlin/London

ⓒ VG Bild-Kunst, Bonn 2009

courtesy Tejo Remy und Droog Design, Amsterdam

courtesy Sammlung Anke Bornemann / Harald Seick, Designer’s Gallery/Gabrielle Ammann, Köln

courtesy Albion Gallery, London

ⓒ VG Bild-Kunst, Bonn 2009

courtesy Marcel Wanders Studio, Amsterdam

courtesy KRAM/WEISSHAAR AB, Stockholm/München

courtesy Sammlung Goetz, Foto: Wilfried Petzi, München

collection Musee d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Mudam Luxembourg

디자인과 예술 사이. 그 ‘정체불명’ 오브제들의 세계. ‘U.F.O.: 예술과 디자인의 흐릿한 경계’ 전시회는 7월 5일까지 계속된다.

ⓒ designflux.co.kr