지난 몇 년 사이 ‘바이오필릭 디자인(Biophilic Design)’ 이라는 용어는 디자인계에서 중요한 화두로 부상했다. 바이오필릭 디자인이란 무엇인가? 바이오필릭 디자인의 개념을 설명하기에 앞서, ‘바이오필리아(Biophilia)’의 어원을 살펴볼 필요가 있다.

20세기 독일의 사회심리학자•정신분석학자인 에리히 S. 프롬(Erich S. Fromm, 1900-1980)이 1973년 처음 사용했던 이 용어는 산업화 이후 이루어진 폭발적으로 성장한 도시환경과 밀접한 관련이 있다. 프롬은 현대도시들의 기계적이고 상품화된 풍경을 비판하고 자연과의단절과 도시 거주민들의 정신적, 심리적 편익의 상실을 주장했다. 또한 그는 인간과 자연의 연관성을 그의 주요 이론인 ‘삶에 대한 사랑’과 연결했다. 생명을 의미하는 ‘바이오(Bio)’와 사랑을 의미하는 그리스어 ‘필리아(Philia)’가 만나 ‘바이오필리아(Biophilia)’라는 합성어가 탄생한 것이다. 이후 동시대 미국의 생물학자 에드워드 O. 윌슨(Edward O. Wilson, 1929-2021)은 바이오필리아를 ‘생명, 실물과 같은 과정에 초점을 맞추는 경향’으로 정의하며, 자연에 몰입하는 감정 상태의 묘사에 사용했다. 인간과 자연 사이의 상호 연결은 생리학적·유전적인 경향에 기반한다고 주장하였고, 이는 자연을 가까이하고자 하는 인간의 욕구 인식과 연결되었다.

과거 자연과 생태계에 대한 인식은 대부분 도시 외곽에 있는, 보호해야 할 대상이자 반도시적인 이미지에 국한되어있었다. 자연은 도시와 분리된 외부의 영역처럼 받아들여졌다. 그러나 점차 다양한 학문적 연구, 문헌, 기술 진보를 바탕으로 한 도시의 기능, 환경 이슈와 관련한 논의 속에서, 자연은 도시 기능의 ‘일부’로 재해석되고 일상 속 지속 가능하고 건강한 도시를 구성하는 필수요소가 되었다.

이후 등장한 바이오필릭 디자인은 이러한 바이오필리아의 개념을 바탕에 두고 인간이 만들어낸 환경·디자인에 적용되는 생물 친화성 개념으로 이해할 수 있다. 바이오필릭 디자인과 관련하여 널리 알려진 이는 사회생태학자 스테판 R. 켈러트(Stephen R. Kellert)이다. 자연과 도시디자인에 공통적인 관심을 둔 다양한 학자와 이해관계자들의 담론을 바탕으로, 2008년 그는 주디스 헤어바겐(Judith Heerwagen)과 공동 집필한 저서를 출간했다. 이 책은 자연이 도시에서 더 이상 축소되는 것이 아니라 일상적인 도시 생활 속에서 많은 것을 제공할 수 있다는 개념을 설명한다. 켈러와 헤어바겐은 서문에서 바이오필릭 디자인을 ‘건축환경의 디자인에서 자연과 연결되고자 하는 인간의 고유한 욕구 표현’으로 요약하고, 바이오필릭 디자인이 ‘건축환경을 해석하는 새로운 언어를 제공’한다고 주장한다.

바이오필릭 디자인의 기본적인 목표는 인간에게 적합한 주거환경을 구성하는 것이다. 자연에 대한 인간의 적응에 초점을 맞추는 바이오필릭 디자인은 전반적인 생태학적 관점에서 상호관계적이고 통합된 환경을 창조한다. 실내환경과 외부 환경, 변화하는 공간과 풍경 전체를 포함하는 다양한 환경과 도시 조경, 건축과 같은 거대한 규모의 디자인부터 작게는 자연의 패턴을 활용하거나 모방한 실내 소품들까지 규모 면에서도 광범위하다. 자연의 요소, 자연을 모방한 요소들을 인공적인 공간으로 포함하는 것 또한 바이오필릭 디자인으로 볼 수 있다. 그 밖에도 누구나 간단하게 접근할 수 있는 바이오필릭 디자인의 실천으로는 자연 물질(식물, 햇빛, 물), 유기적인 형태나 색 등을 생활공간으로 가져오는 것이 있다.

생물 친화적 요소가 있는 생활공간의 이점은 무궁무진하다. 바이오필릭 디자인은 진화생물학에 대한 이해와 자연과의 관계성을 바탕으로 인간의 건강과 복지에 이바지한다. 도시에서 생활하는 현대인들은 하루 중 대부분 시간을 실내에서 보내고 있고, 이러한 현상은 코로나19 이후 더욱 눈에 띄게 나타나고 있다. 이 같은 주 생활공간인 실내 공간에 식물이 있으면 스트레스를 감소시키면서 상대적으로 생산성을 높이는 결과를 가져온다. 다음은 자연을 실내공간으로 가져오는 바이오필릭 디자인의 사례들이다.

USM, 식물세계(World of plants)

스위스의 모듈가구 업체 USM(1885년 울리히 셰러 Ulrich Schaerer 설립)은 2021년, 실내 자투리 공간을 활용하여 식물 친화적인 공간을 구성하는 디자인 ‘식물 세계(World of Plants)’ 라인을 출시했다.

“USM은 식물애호가나, 식물애호가가 되고 싶어 하는 이들을 위해 더 많은 식물을 직장, 가정, 공공공간에 통합할 수 있는 우아하고 간단한 시스템을 제공하고자 한다.”

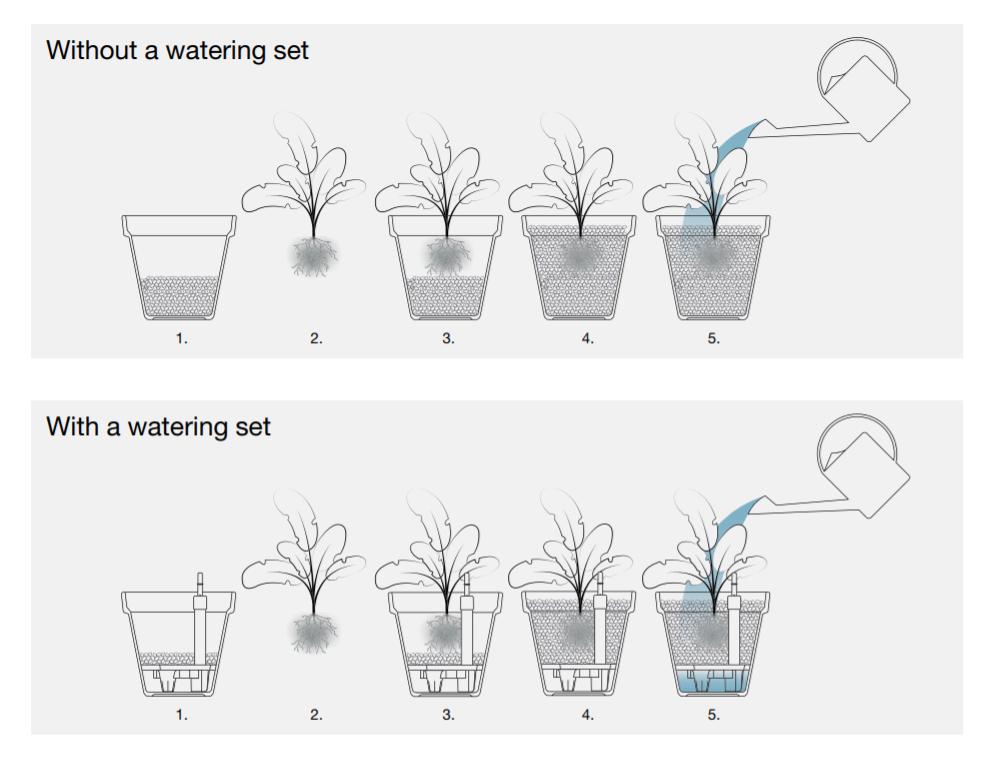

‘식물 세계’ 라인은 기존 USM Haller 가구에 맞춰 새롭게 제작된 것으로, USM이 자체 제작한 화분(외경 220mm, 내경 133mm)과 최소 1개부터 최대 4개의 화분을 꽂을 수 있는 구멍 금속패널, 수위 표시기를 포함한 관수 세트로 구성되어 있다. 패널의 경우, 총 5개의 크기와 14개의 USM 색상으로 제작되었고, 화분은 단일 크기로 테라코타와 현무암 두 가지 색상으로 출시되었다.

기존의 USM Haller 가구를 함께 사용하면 별도의 화분 받침대, 걸이, 벽 고리가 필요 없다. 이렇게 조성된 녹색 공간은 사무실, 레스토랑, 공공건물 등에서 사생활 보호를 위한 차단막이나 가벽의 역할을 한다.

레고 플랜테리어(LEGO planterior)

국내 산업디자이너 정다솔의 ‘레고 플랜테리어(LEGO planterior)’는 자유롭게 조립이 가능한 레고의 블록 시스템을 이용한 홈가드닝, 플랜테리어 관련 콘셉트 디자인이다. 미세먼지와 코로나의 영향이래, 실외 활동의 어려움으로 인해 많은 이들이 식물을 집 안으로 들이는 현 상황을 반영한 것이다.

보드 형태의 대형블록과 개별 분리가능한 화분 모듈의 블록들은 이용자가 원하는 대로 붙였다 뗄 수 있고, 개별 모듈을 따로 분리하여 관리할 수 있다는 장점이 있다. 식물을 기르는 것에 그치지 않고 사용자의 개별 취향을 반영할 수 있는 흥미로운 요소를 제공하는 것에 초점을 맞추었다.

레고에서는 ‘식물로 만든 식물(Plants from Plants)’을 2018년 8월 한 달간, 35달러 이상의 레고 제품 구매자들에게 사은품으로 증정했다. 총 29개 식물 형태의 개별 블록으로 이루어진 해당 세트는 사탕수수에서 추출한 신소재 폴리에틸렌 98퍼센트로 만들어졌고, 이는 레고의 향후 친환경 소재 사용의 출발점이 되었다.

ABS와 폴리카보네이트 기반의 원재료로 만들어진 기존 플라스틱 블록과 같은 공정으로 제작된 블록은 외관과 텍스쳐상으로는 그 차이를 쉽게 구별할 수 없다. 오직 탄소-14 테스트를 통해서만 그 차이를 증명할 수 있으며, 기존의 레고 블록보다 낮은 탄소배출량을 유지할 수 있다는 큰 장점을 가지고 있다. 현재 레고는 2030년까지 레고의 모든 핵심 부품과 포장에 친환경 소재를 사용하는 것을 기업의 목표로 삼고, 현재 사용중인 소재의 원자재인 사탕수수의 경우 세계 야생 동물기금(World Wildlife Fund)의 지침에 따라 공급되며, 제3자 인증 글로벌 표준을 준수하고 있다.

2018년 식물로 만든 식물에 포함되었던 일부 부품은 2021년부터 레고에서 출시된 ‘보태니컬 컬렉션(Botanical Collection)’ 중 ‘본사이(Bonsai, 일본식 분재)’ 제품에 정식 포함되었다. 레고의 보태니컬 컬렉션은 자연에서 영감을 받은 레고 시리즈로, 꽃, 꽃다발, 분재, 화분 식물 등 다양한 실내 식물을 레고 블록으로 구현한다. USM의 사례와 마찬가지로 레고 또한 ‘식물애호가에게 완벽한(Perfect for plant lovers)’이라는 캐치프레이즈를 사용했다.

이렇게 바이오필릭 디자인은 주로 살아있는 생명을 인공 환경으로 가져오거나 자연을 모방한 인공물의 형태로 존재한다. 현재 국내에서는 ‘바이오필릭 디자인’이라는 광범위한 개념보다는 주로 실내 환경을 중심으로 식물에 초점을 맞춘 플랜테리어 디자인(planterior design)에 대한 관심과 수요가 늘어나고 있다. 인스타그램에는 ‘플랜테리어’ 해시태그 게시글이 100만개 이상 업로드 되었고, 이는 새로운 라이프 트렌드, 인테리어 트렌드로 떠오르고 있다.

바이오필릭 디자인이 이 같은 기능적인 차원을 넘어, 자연과의 공존, 지속가능한 디자인 및 소재와 관련한 실천으로 이어질 수 있을지도 주목해볼 부분이다.

© designflux.co.kr

홍정아